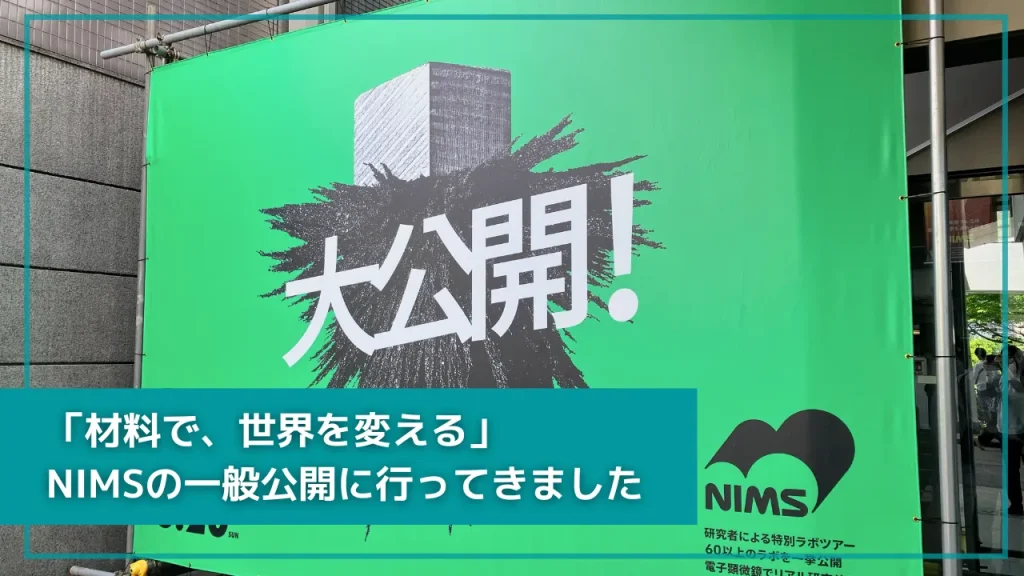

「材料で、世界を変える」NIMSの一般公開に行ってきました

さる2024年5月26日(日)、茨城県つくば市にある国立研究開発法人物質・材料研究機構(NIMS)が一般公開されるというイベントがありました。

こちらは新しい技術や知財に興味のある人にとって大変面白そうなイベント!ということで、編集部が取材に行ってきました。

今回はNIMS一般公開の様子を紹介していきたいと思います。

NIMSってどんな機関なのか?一般公開の内容は?といった点はこちらの記事で紹介しているので、併せて読んでみてくださいね。

目次

いざ、NIMSへ!

NIMSの所在地は茨城県つくば市。都内からは電車でも車でも1時間くらいで行ける、意外とアクセスの良い場所にあります。

まずはつくば駅を目指して、つくばエクスプレス(TX)に乗車

今回はつくばエクスプレスという電車を使ってNIMSに向かいます。始点の秋葉原駅から快速に乗ってみましたが、乗車時間も運転速度も速い!45分でつくば駅に到着です。

つくば駅からNIMS各地区へは無料循環バスが運行していますが、事前に講演会等のスケジュールやバス時刻表とにらめっこした結果、駅前で自転車を借りることに。

10分足らずでNIMS千現地区に到着です。ちなみにバスだと約10分、徒歩だと約15分の距離だそうです。

今回、編集部が見学した場所

今回編集部は、こちらの場所にお邪魔しました。

- ラボ公開(金属材料の表面改質で耐食性をコントロール、大迫力!1500t鍛造シミュレータ、長時間クリープ試験技術とクリープデータシートの紹介、ダイヤモンドの電子デバイス)

- 研究所大探訪ツアー(「新合金で、世界を変える」ツアー )

- 若手研究者特別講演会「ベンチャーで、世界を変える」

- 若手国際研究センター(ICYS)の紹介、NIMS研究成果事業化取組紹介

開場の10時ちょっとすぎから終了の16時までずっと居ましたが、それでも見たりないくらい盛沢山の内容。イベント全体から見ればごく一部ではありますが、それぞれの様子を、まわった順番にご紹介していきたいと思います。

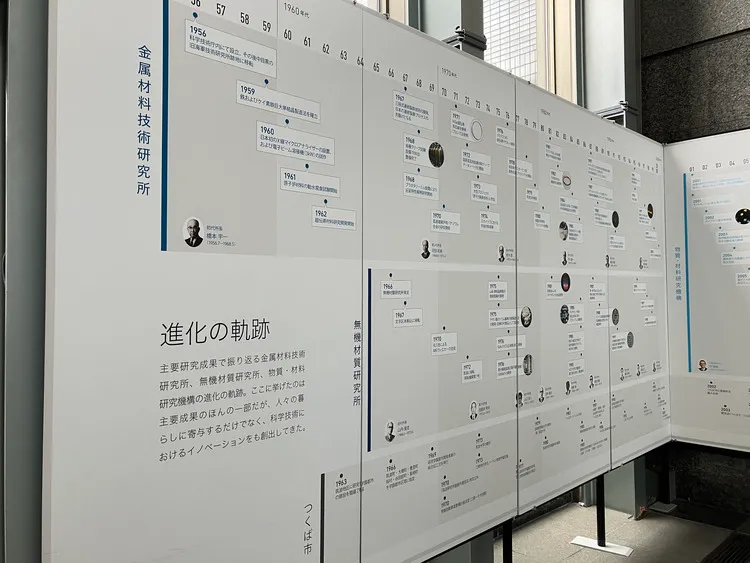

受付をして、ロビーや紹介ポスターを読みながら講演会を待つ

今回は本部である千現地区で受付。

さっそく建物に入ると、様々なロビー展示が出迎えてくれました。少し待てばロビー横にある部屋で講演会が行われるということで、各種展示を見て回ります。

マグネシウム箔の展示

ロビー展示の中でも目を引いたのが、こちらのマグネシウム箔。丸く刳り抜かれた不思議な見た目ですが、これは電極材料として試作した跡とのこと。

マグネシウムはもろくて壊れやすい性質を持つため、加工が難しい素材なんだそうです。ツアーの際に、普通に箔加工をしたバージョンの写真を見せていただきましたが、そちらは端に大きなヒビが沢山入っていて使い物にならない状態でした。

NIMSの研究ってすごいんだな、とっても面白い研究をやっているんだなということを思わせてくれる展示でした。

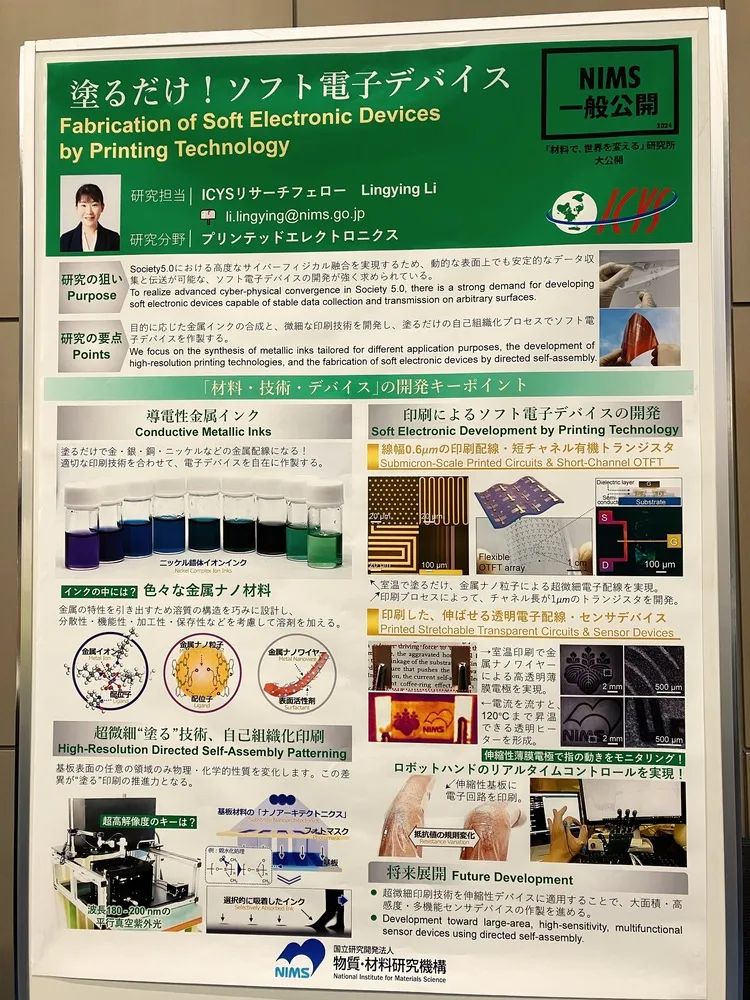

ポスター展示も見てみる

講演会の開場にはNIMS研究成果事業化取組紹介や若手国際研究センター(ICYS)の紹介もあったので、こちらのポスター展示も見てみました。

ただ当たり前ながら、その多くが高度な内容のため、材料工学初心者にはちょっとハードルが高い…。とはいえ一部は概要を理解できたので、そちらを少しご紹介したいと思います。

それはソフト電子デバイスについての研究で、塗るだけで金銀銅ニッケルなどの金属配線になる金属インクの合成と、それを印刷する技術の開発、というものでした。

本研究は既に、指の動きをモニタリングしてロボットハンドをリアルタイムコントロールさせることに成功しているそうですから、実用化も遠くない未来に実現するかも?

関連ページ

Development of Soft Electronic Devices by Liquid-Mediated Self-Assembly

若手研究者特別講演会、午前の部に参加!

そうこうしているうちに、若手研究者特別講演会 午前の部がスタートしました。

午前の回は、においセンサに関する研究をされている今村氏が登壇。

においの測定は、青果の食べごろを判断する、生乳のにおいから牛の病気をチェックする、呼気から肺がんの有無を予測するなど、様々な応用が期待される研究です。

なぜにおいを測るのは非常に難しいのか、どうやって解決したのか、においセンサはどんな用途があるのか、ベンチャー設立にかけた想いなどを語ってくださいました。

関連ページ

今村氏の立ち上げたベンチャー 株式会社Qception

においセンサ「MSS」について MSSフォーラム

大迫力シミュレータと金属材料の表面改質ラボを見学

ここからは千現地区のラボ見学に繰り出します。

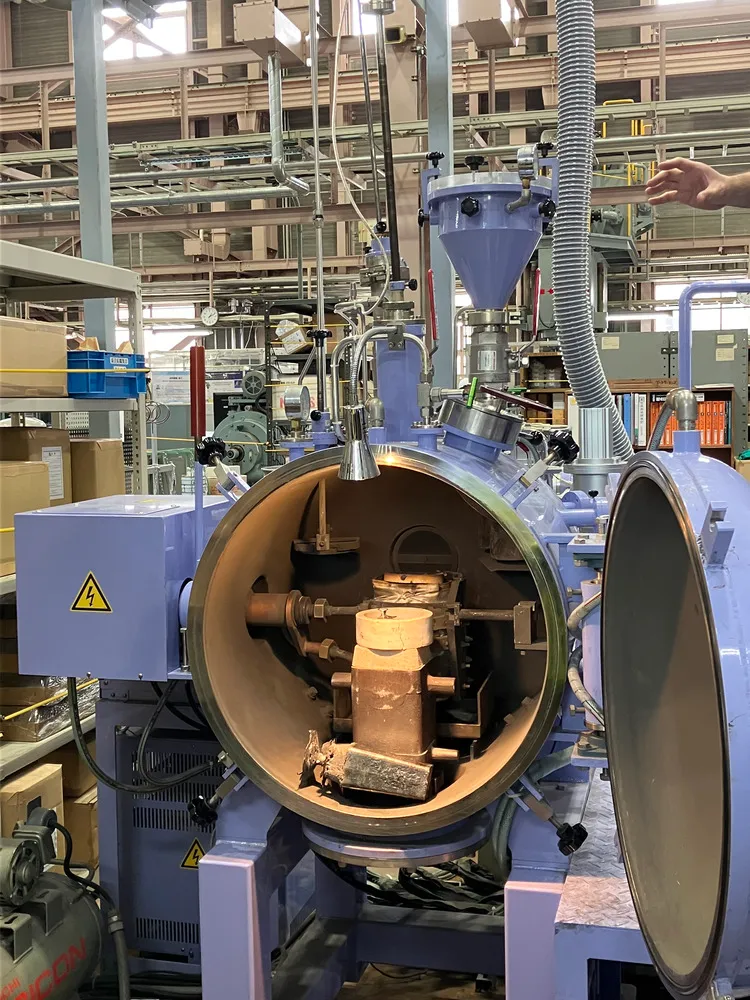

NIMS職員もめったに見れない!?1500t鍛造シミュレータ

まず向かったのは、職員もめったに見れないとXで紹介されていた、1500t鍛造シミュレータ。この機械は一言で表現すると「めっちゃすごい試験機」でしょうか。速度や温度をはじめ様々な鍛造条件を精密に制御できる世界最大級の鍛造試験機なんだそうです!

ちなみに鍛造というのは、叩くなどして金属に圧力を加え、強度を高める成形方法のことです。

普通の機械ではおうちで作ったようなパンケーキのように、横に流れたり上下の面の大きさが違う台形になったりと歪な形になるチタン合金も、このシミュレータなら綺麗な丸い形に鍛造できるそう。

話を伺ったところ、NIMSの新合金は主に飛行機などへの利用を想定して研究・開発しているため、信頼性の高いデータは絶対に必要になるとのこと。また正しいデータを取るには、精緻な加工やある程度大きさのある試験材が必要なため、この機械を製造するに至ったそうです。

マグネシウムの”溶けやすさ”をコントロールする研究

構内に咲き乱れるつつじを楽しみながら移動した先は、金属材料の表面改質で耐食性をコントロールするラボ。

主役となる金属はマグネシウムで、Mgは

- 軽く比強度が高いことから、自動車の軽量化が期待される

- 生体の必須元素かつ体内で溶けるので、骨を留めるネジに利用してネジ抜去手術を不要にする

といった利用がされています。

しかしMgは標準電極電位が低い、つまり溶けやすかったり錆びやすかったりする、という特徴もあるため、自動車に利用する際は耐食被膜がマスト。また生体用Mg合金は埋込初期に急激に腐食を起こす場合もあるため、こちらのケースも耐食被膜が必要になるそうです。

とはいえ同じ「耐食被膜」でも自動車に使うのか骨ネジに使うのかで必要な機能は違うため、それぞれに合った被膜を研究しているとのことでした。

本研究についてはこちらのページの「研究ハイライト」に詳しい内容が説明されているので、興味のある方はぜひご覧ください。

「新合金で、世界を変える」ツアーに参加

持参したおにぎりで腹ごしらえをして、午後はまず研究所大探訪ツアーに参加です。今回編集部が選んだのは、「新合金で、世界を変える」ツアー。

まずは”溶かす”工程を見学

合金を作るためにはまず金属を溶かす必要があるということで、最初は高周波誘導溶解炉という設備を見学しました。

こちらは高周波誘導加熱という、コイルに高周波電流を流して金属を加熱・溶解させる機械で、仕組み自体はIHにも使われています。ただ業務用の出力なので、最高2,000℃程度まで加熱できるそう。

ちなみに密閉できるため減圧も可能で、担当の方いわく「溶解において大気は不純物」だそうです。気になる方は”真空溶解”で調べてみてください。

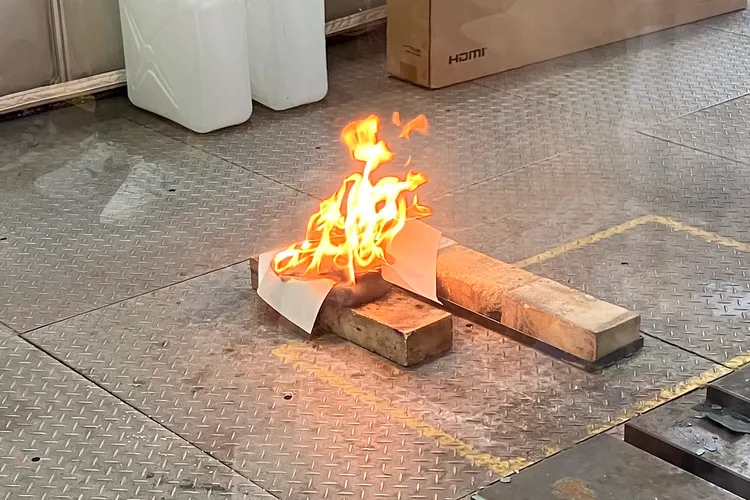

お次は合金を”鍛える”工程へ

続いては、先ほど作った合金を鍛造する工程。場合によっては焼き入れという工程を追加して、より硬い合金にしていきます。

ここでは実際の工程を実演して頂きました!

1回目:炉から金属を取り出す→プレスする

炉から、1200℃に温められた材料が取り出される。3~5mほど離れていても伝わる熱気!

300tの力でプレスする様子。

プレスされた直後の金属の様子。

2回目:炉から金属を取り出す→プレスする→常温の水に入れる→取り出す

先ほど同様、300tのプレス。ここから、室温の水に入れて”焼き入れ”をしていく。

真っ赤な材料を数秒入れると、一気に黒く冷えたような見た目に。

常温だった冷却水は気持ちの良い温泉くらいの、素手で触れる温度(たぶん40℃くらい?)に変化。

ただ寸胴一杯の水では表面程度しか冷却できないので、紙を乗せると一瞬で着火!

NIMSが生んだ新合金①マグネシウム箔

ここからは、溶解・鍛造といった過程を経て生まれた新合金についての紹介コーナーです。ひとつめは朝ロビーでも見たマグネシウム箔について。

身近な金属箔といえばアルミ箔(アルミホイル)が出てきますが、MgとAlは似ている部分が多くあります(発見年、原子量、密度、融点など)。

しかしMgは燃えやすい・錆びやすい・壊れやすい(プレス加工など力が加わるとすぐに罅が入る)といったネガティブな特徴があり、使用量はさほど多くありません。

とはいえ実用金属で最も密度が低い、比強度が高い、地球上に豊富にあるなど多くの特性も持ち合わせています。

そこで研究をしたところ、結晶粒を小さくして粒界すべりを起こしやすくしたら、プレスしてもヒビが入るのではなく押しつぶされる形に変形するMg合金を開発できたそう!イメージ的には、大きくごつごつした岩の道より小さく滑らかな小石の道のほうが足を滑らせやすい&道のデコボコが変わりやすい感じでしょうか?

そうした研究の末に誕生したのが、マグネシウム箔です。

ビニール袋越しですが、実物を触った感じはポストカードより少し薄いくらいの厚みでした。

このマグネシウム箔は電極に使えるほか、スピーカーなどの音響機材に使ってノイズキャンセリング機能を持たせる応用もできるそうです。

関連ページ

高い衝撃吸収力を持つマグネシウム合金の開発

特開2014-152354(J-PlatPat)

NIMSが生んだ新合金②制振ダンパー

最後に紹介してもらったのは、新合金を利用した制振ダンパー。

制振とは装置に地震の揺れを吸収させて建物へのダメージを減らす地震対策で、この、地震の揺れを建物のかわりに肩代わりしてくれる装置が制振ダンパーです。

そしてその仕組み・考え方がとっても面白かったので、少し細かく紹介したいと思います。

従来の10倍以上丈夫なダンパーが生まれるまで

制振ダンパーに使う素材を開発するときは、「金属疲労」がキーワードになるそうです。

金属疲労とは、金属に繰り返し力を加えると目に見えないサイズのヒビが大きくなって、脆弱になり破壊される現象のことです。

揺れを吸収するためには建物より弱く揺れやすい=金属疲労させないといけません。一方で制振ダンパーを長く使うためには壊れない=金属疲労に強くする必要があります。

壊れないよう金属疲労に強くするだけなら硬い素材に仕上げればよいのですが、硬いと揺れない=揺れを吸収するという役割が果たせない、というジレンマが起きるそうです。

「そこで、原子レベルで特殊な、可逆性のある金属を開発しました」

初心者でも分かるように、とあえての表現だと思いますが、それにしてもサラッと凄いことをおっしゃる。そうして生まれたのが、従来品の10倍以上の疲労耐久度がある制振ダンパーです。

現在もどんどん改良を加えられ、南海トラフ地震の危険がある愛知県を中心に大規模建築物へと組み込まれていっています!

関連ページ

震災10年特集コラム「制振ダンパー」 | 材料のチカラ | NIMS(物質・材料研究機構)

並木地区にダッシュ!ダイヤモンドの電子デバイスラボを見学

ツアー見学&質問タイムが終わった後は、急いで並木地区へ移動。こちらの地区でも蓄電池や半導体、においセンサなど様々なラボが公開されていました。

LEDのラボは…満員御礼で入れず

NIMSとLEDは縁深い関係があるということで、まずはLED開発現場を公開しているラボに向かいます。

が、やはり皆さん同じことを考えるのか大混雑!室内が満員御礼だったので、時間の関係からも今回は泣く泣く諦めるのでした…。

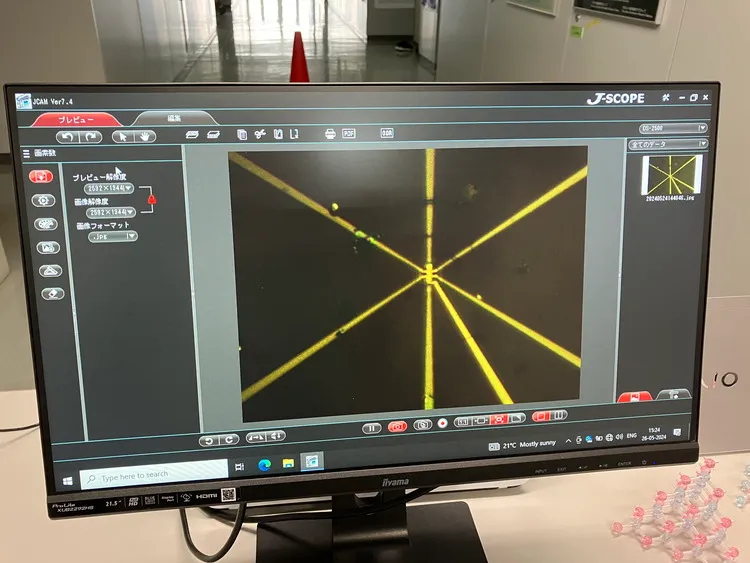

ダイヤモンドの電子デバイス

そして移動したのが「未来の半導体、量子材料として期待されるダイヤモンド」という紹介文が気になりすぎた、ダイヤモンドを利用した電子デバイスを研究するラボです。

純粋なダイヤモンドは絶縁体なので電気を通さないのですが、表面の炭素が水素と結合したダイヤモンド(水素終端ダイヤモンド)は電気を通すという特性があり、これを利用したトランジスタを研究しているそう。

なぜダイヤモンドを使って半導体を作るのかというと、現在半導体の素材として主に使われるシリコン等に比べて、宇宙や発電所のような過酷な環境でも効率よく作動するからです。

今回は、ダイヤモンドを使った従来のトランジスタが抱えていた課題を解決した、より高性能なものを見せていただきました。

関連ページ

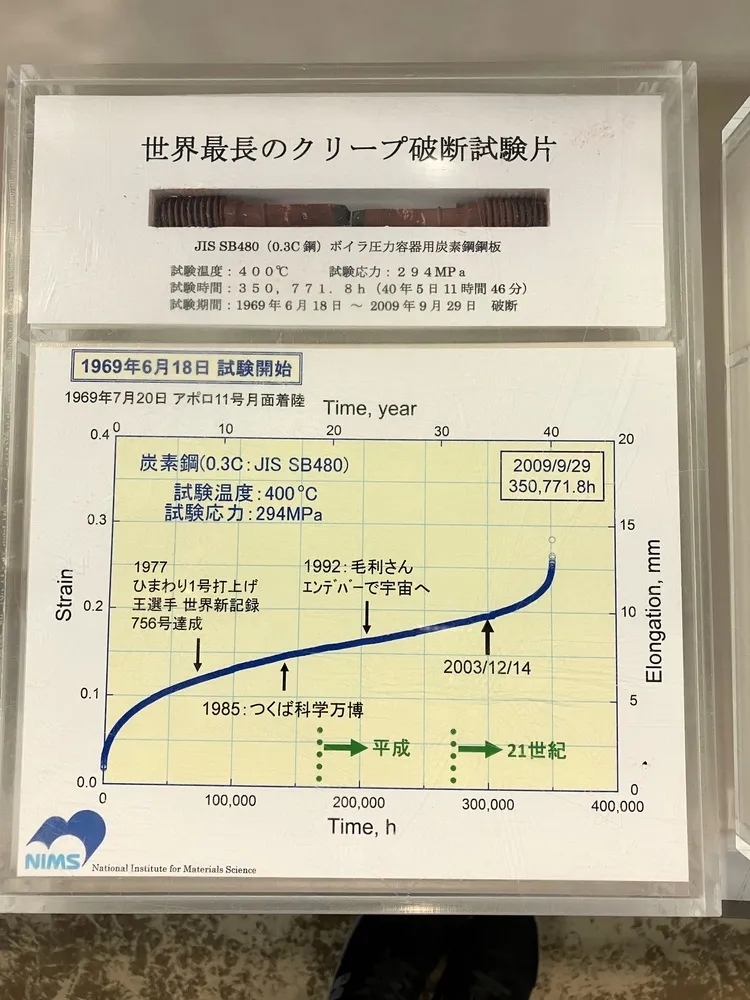

ギネス世界記録にも認定された、クリープ試験を最後に見学

最後に駆け込んだのが、ギネス世界記録にも認定されたクリープ試験を行っているラボです。

クリープ試験とは、「高温に加熱された試験片に一定の荷重をかけて、金属材料の時間の経過に伴うクリープ変形量や破断するまでの時間を測定する試験(引用:国立研究開発法人 物質・材料研究機構)」。

発電所などで使う、耐熱材料の強さや耐久性を評価するために行われ、金属そのもののほか、溶接部の強さを見ることもあるそうです。

NIMSは「じーっと待つ研究」とも呼んでいますが、ときにはクリープ試験の結果を受けて安全性のために各種基準や規格が変わることもある、地道ながら重要な試験なのです。

現在NIMSには500台以上の試験機があるのですが、そのうちの、1969年6月19日に開始した試験が最長のクリープ試験としてギネス世界記録に認定されたとのこと!

ちなみに1969年はアポロ11号が月面着陸した年、東京オリンピックから5年後の出来事です。

そしてクリープ試験にはJISという国家規格が定められていて、試験温度は誤差±3℃までしか認められていません。R熱電対というセンサーで試験を厳格に管理し、そのうえで試験室の温度も一定にキープして、正確な数値が取れるよう慎重に慎重を期しているとのことでした。

こうやって取られたデータはデータシートとしてweb公開されています(無料、要登録)。

ただしクリープ試験にはとても長い時間がかかるので、1,000時間、2,000時間など一定単位でも結果を共有することで、実用に供しているそうです。これは「使われてこそ材料」という理念を掲げているNIMSらしい対応だなと思いました。

まとめ。一日じゃ時間が足りないくらい充実したイベントでした

当日はずっと心の中で「時間が足りない!」と叫ぶくらい、NIMSの一般公開は充実したイベントでした。

また材料系に全然詳しくない編集部でも楽しめる展示で、今度図書館に行くときには材料工学の本を手に取ってみようと思えました。

なにより、実際に研究をされている”その道のプロ”から説明をしてもらえて、質問にも答えてくれるのがとても刺激的!しかも皆様、説明がお上手かつ分かりやすくて、始終「すご~い!面白い!もっと知りたい!」と思わせてくれました。

NIMSは毎年一般公開をしているので、興味が湧いた方はぜひ来年以降に行ってみてください。

YouTubeに投稿されている動画も、科学の楽しさと遊び心にあふれていて楽しいので、こちらもぜひ見てみてくださいね。

●取材協力

/かんたん1分!入力するのはメールアドレスのみ!\

あなたの技術に強い弁理士をご紹介!