特許の分割出願について深堀りします

特許の分割出願は、拒絶理由に対応するための措置の一つとして用いられている手続です。

しかし最近では、他社の動向を把握したうえで、他社への牽制を目的とした分割出願も行われています。

今回は、このような使われ方をしている分割出願の要件・効果と、この要件の適否について争われた事例について、解説します。

分割出願とは?

特許出願の分割とは、特許出願書類に2つ以上の発明が記載されている場合、記載されている発明の一部を新たな出願として分割することです(特許法第44条)。

(特許出願の分割)

第四十四条 特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。

また分割出願についての回数に制限はないため、最初の特許出願を分割し(第1世代)、この第1世代の出願をさらに分割し(第2世代)、とすることも可能です。

分割できる者

特許出願の分割をすることができる者は、特許出願人と定められています(特許法第44条第1項柱書)。

また共同出願の場合には、特許出願人全員でなければ、分割出願をすることができません(特許法第38条)。

分割できる時期・期限

分割をすることができる時期は、次の3つです。なお分割出願をする詳しいメリットについては、後ほど解説します。

1.出願書類について補正をすることができる期間内(特許法第44条第1項第1号)

この期間内に特許出願の分割をするケースとしては、次の場面が考えられます。

- 単一性違反(特許法第37条)で指摘された特許請求の範囲の一部を分割する場合

- 特許請求の範囲の補正において、限定的減縮(特許法第17条の2第5項)の要件を科されている場合に、この限定的減縮の要件を回避するため、分割出願をする。

2.特許査定から30日以内(前置審査での特許査定を除く)(特許法第44条第1項第2号)

この期間内に分割出願をするケースとしては、明細書中には記載されているものの、特許請求の範囲には記載されていない発明を分割する場面が考えられます。

また実務上では、競合他社の動向を見たうえで、他社の実施製品が特許請求の範囲に含まれるように、特許請求の範囲を修正したうえで分割出願をすることもあります。

3.拒絶査定から3月以内(特許法第44条第1項第3号)

この期間内に分割出願をするケースとしては、上述した「単一性違反(特許法第37条)で指摘された特許請求の範囲の一部を分割する場合」と同様の場面が考えられます。

分割の実体的要件

分割の実体的要件は、次の通りです。

要件1: 原出願の分割直前の明細書等に記載された発明の全部が分割出願の請求項に記載されていない。

要件2:分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内である。

要件3:分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の分割直前の明細書等に記載された事項の範囲内である。

ちなみに実務上では、要件2を満たしている特許出願の大半は、要件3も満たしています。

分割のメリット・効果

分割出願のメリットとしては、次のことが挙げられます。

1) 単一性の拒絶理由が解消する

単一性の拒絶理由は、「技術的特徴が異なるため、1つの出願において進歩性などの審査を効率的に行うことが困難である」というものです。

そのため特許出願を分割し、他の特許出願とすることで単一性の拒絶理由が解消します。

2)新規事項の追加に該当しない範囲(上記要件2、3)で、特許請求の範囲に新たな発明を記載することができる。

特許法では、2回目以降の拒絶理由通知において、特許請求の範囲の補正が制限されることがあります。また拒絶査定不服審判時にも、特許請求の範囲の補正が制限されます。

しかし補正をすることができる期間においては、上記要件2,3を満たす範囲で特許出願の分割をすることができるため、補正の制限を回避しつつ、特許請求の範囲に新たな発明を記載することが可能となります。

3)分割出願の出願日が遡及する。

分割出願は元の出願日にしたものとみなされます(特許法第44条2項)。

そのため進歩性や新規性の審査では、元の出願日より前に公開された文献が対象となり、元の出願日以降に公開された文献に基づく進歩性や新規性違反を回避することができます。

分割出願の審査請求

分割出願について審査を受けるためには、通用の特許出願と同様に、審査請求をする必要があります(特許法第48条の3)。

そして、審査請求を元の出願日から3年以内にしない場合には、分割出願が取り下げられてしまうため、注意が必要です(特許法第48条の3第4項)。

ただし下の表のように、特許出願の分割をした日が元の出願日から3年以上経過している場合には、分割をした日から30日以内に限り審査請求をすることができます(特許法第48条の3第2項)。

| 元の出願日 | 2021年10月1日 |

| 元の出願の審査請求日 | 2024年9月2日 |

| 拒絶理由通知日 | 2025年5月1日 |

| 特許出願の分割 | 2025年6月25日 |

| 分割出願の審査請求期限 | 2025年7月25日 |

分割の実体的要件について争われた裁判例

先ほど説明したように、分割出願の出願日は、元の出願日とみなされます。しかし分割の実体的要件(上記要件1-3)を満たしていない場合には、適法な分割出願ではないとして、分割をした日が分割出願の出願日となります。

そこで次に、分割出願の実体的要件について争われた裁判例を2つ紹介します。

実体的要件を満たすと認めた裁判例

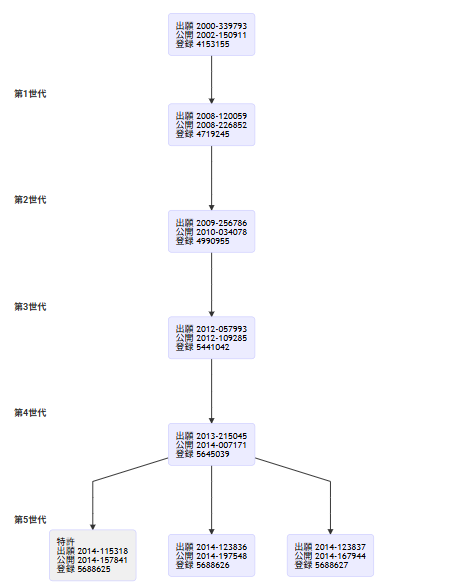

1つ目の裁判例として、実体的要件を満たすと判示した事件(平成31年(行ケ)第10046号)を紹介します。この裁判例では、特許第5688625号(回路遮断器の取付構造)の分割要件違反が争点となりました。

特許第5688625号は、下図に示すように、親出願(特許第4153155号)を5回分割した第5世代の特許です。

特許第5688625号の分割出願情報(j-platpatより)

特許第5688625号の特許請求の範囲には、「取付板と回路遮断器とに夫々対応して設けられた嵌合部と被嵌合部とが互いに嵌合することにより、回路遮断器の取付板に対する鉛直方向の動きが規制される」旨の構成要件(構成要件A)が含まれていました。

その一方で、本件の出願当初の明細書等には、「取付板に設けられた爪部と、回路遮断器に設けられた凹部とが嵌合する態様」のみが記載されていました。

本訴訟では、上記構成要件Aが、出願当初の明細書等に記載の範囲内であるか、すなわち分割要件の適法性が争われました。そして裁判所は、以下の①、②に基づいて、構成要件Aが出願当初の明細書等に記載の範囲内であると判示しました。

①構成要件Aにおける嵌合部、被嵌合部には、「取付板に設けられた爪部と、回路遮断器に設けられた凹部とが嵌合する態様」以外の嵌合態様のものも含むと解される。

②本件発明の課題と、その課題を解決するための手段との関連性から、嵌合部、被嵌合部の具体的な態様は課題解決に直接関係するものではない。

実体的要件を満たさないと認めた裁判例

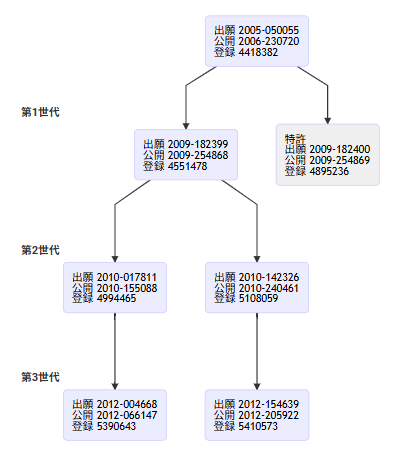

2つ目の裁判例として、実体的要件を満たさないと判示した事件(平成25年(ネ)第10098号)を紹介します。この裁判例では、特許第4895236号(角度調整金具)の分割要件違反が争点となりました。

特許第4895236号は、下図に示すように、親出願(特許第4418382号)を1回分割した第1世代の特許です。

特許第4895236号の分割出願情報(j-platpatより)

特許第4895236号の特許請求の範囲には、「さらに、上記第1軸心(C1 )を中心側とした場合に上記ギア部(4)の外周歯面より外方側位置に、上記外周歯面との間にくさび形の空間部を形成するくさび面(8)を、上記第1アーム(1)側に於て形成し、」(構成要件C)が含まれていました。

その一方で、親出願の出願当初の明細書等には、「くさび面」を「第1アームに形成されるくさび形窓部によってその外方側に形成される面」とする構成以外の構成について記載も示唆もありませんでした。

そして裁判所は、「本件特許発明は,第1アームのケース部にくさび形窓部を形成することによりくさび面を設けるという形態のみならず,これを設けずに第1アームとは異なる部材により形成する等の他の形態をも含むものと解されるから,原出願明細書に開示された技術的事項を上位概念化するものであって,上位概念化された上記技術的事項が原出願明細書に実質的にも記載されているということはできない。」とし、構成要件Cが出願当初の明細書等に記載の範囲内であると判示しました。

特許事務所に勤務している弁理士です。中小企業のクライアントを多く扱っています。特許業務が主ですが、意匠・商標も扱います。

あなたの技術に強い弁理士をご紹介!