特許出願(申請)の流れ!必要書類や費用など気になるポイントも合わせて解説!

特許の出願はどんな流れで行われるのか、初めての人は検討も付かないと思います。

特許出願の流れはとてもわかりずらいと言われていますが、図解してみるとそこまで複雑ではありません。ポイントは大きくステップに分けて考えることと、自分がやるべきことは何かを整理して考えることです。

本記事では特許出願の流れを中心に、特許取得の基本的な情報を解説していきます!

特許事務所に出願を依頼する場合も、事前に流れを押さえておくと打ち合わせがスムーズなので、しっかり確認しておきましょう。

注:特許庁費用はすべて2022年4月1日改定後の金額です。

<この記事でわかること>

・特許出願の流れ

・特許取得までにかかる期間

・特許取得までの総額費用

・特許は自分で出せるのか

目次

大まかな特許出願の流れ

最初に特許申請の大まかな流れを押さえておきましょう。各ステップの詳細については、後ほど解説します。

まずは特許事務所を探そう

特許を取得するための手続きには高度な専門知識が必要なので、一般的には特許事務所に依頼をします。特許出願を決心したら、まずは特許事務所を選びましょう。

実はこの特許事務所選びが、特許申請において一番重要です!選んだ弁理士との相性によって、特許が取れるか、取った権利の使い勝手が良いか、といった点が違ってきます。

弁理士を探すときは、こちらの項目をホームページなどで確認してから問い合わせてください。

- 自分のアイデア(発明)の分野に対応しているか

- 新規の問い合わせを受け付けているか

とはいえ、一事務所ずつホームページを調べて回るのは、非常に面倒です。

そんな時に便利なのが、知財タイムズ!知財タイムズならフォームを入力するだけで、あなたの発明分野に強く新規依頼OKの特許事務所を、簡単に探し出せます。

初回相談を通じて、依頼先を比較しよう

問合せ後は、弁理士と初回相談を行い

- どのような発明なのか

- 特許を取れる可能性がありそうか

- 出願にかかる費用はどれくらいか

などを話し合います。

事務所によって得意な技術分野や費用、サポート内容は異なるので、必ず複数の事務所を見比べるようにしましょう。

依頼先を決めたら、特許出願手続きへ

依頼する特許事務所が決まったら、実際に特許を出願する準備に移ります。特許出願は一般的に以下のフローで行われます。

- 調査……事前リサーチ

- 特許出願……書類提出

- 方式審査……書類の形式チェック

- 出願審査請求……実体審査を依頼

- 実体審査……特許に値するかチェック

- 特許料の納付……費用の支払い

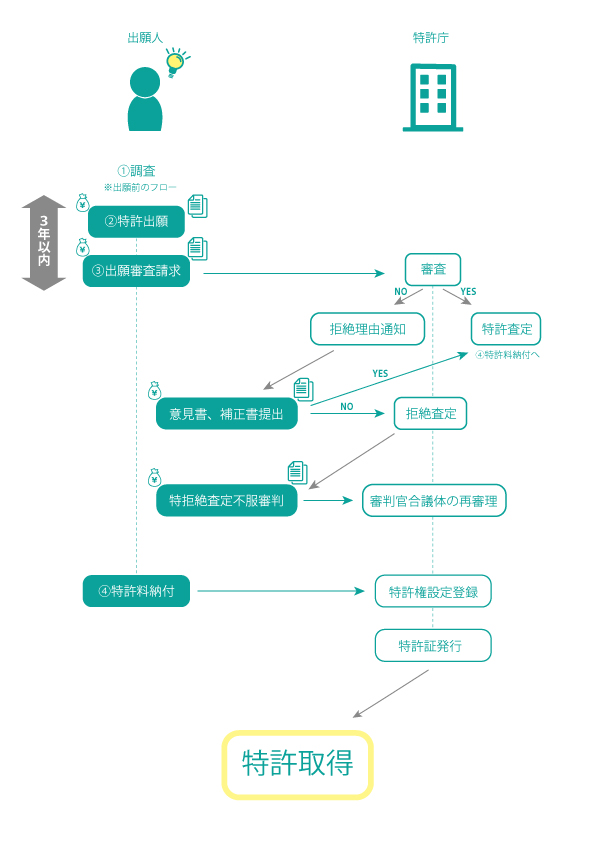

【特許の取り方】特許出願~権利化までの詳細フローチャート

特許を申請して、権利を取るまでの詳しい流れを解説します。

なお「詳しい特許出願の流れも気になるけれど、所要期間や費用について早く知りたい!」という方はこちらの段落まで読み飛ばしてくださいね。

1.調査

特許権は早い者勝ちなので、もしも自分の発明と似た技術が特許になっていると権利を得られません。

そのため特許出願はまず、類似特許がないか確認する特許調査(そのなかでも先行技術調査)を行います。

調査は特許事務所のほか、専門の調査機関に依頼できます。

2.特許出願

自分の発明に特許取得の可能性がある場合、いよいよ特許出願となります。書類と手続き費用を用意して、特許庁へ提出しましょう。

ただ実際は弁理士が書類を準備するので、以下のような書類が必要ということを認識しておけば十分です。発明を弁理士に理解してもらうための、説明準備だけしておいてください。

【必要書類】

- 特許願(願書)

- 特許請求の範囲

- 明細書

- 図面

- 要約書

※書類のダウンロード先…知的財産相談・支援ポータルサイト

【手続き費用】

- 特許庁への印紙代…14,000円

- 電子化手数料:2,400円+(800円×書面のページ数)

このとき注意しておきたいのが、後々行われる特許の審査について。

発明が特許に値するかチェックする実体審査は、出願者側から出願審査請求という申請をしないと受けられません。特に急いで権利化したいなら、出願書類提出時に審査請求もまとめて手続きしておくと楽でしょう。

関連記事

3.方式審査

方式審査とは、出願人が提出した出願書類に不備がないかどうかをチェックする審査のことです。

あくまで書類の形式を確認するステップで、発明の内容が特許になるかどうかを審査するものではありません。

補正命令・却下処分(書類に不備があった場合)

方式審査の結果、書類に不備があった場合は特許庁から補正命令の通知が届きます。

出願人は指定期間以内に、出願内容を補正する書類である、補正書を作成し提出する必要があります。

※書類のダウンロード先…知的財産相談・支援ポータルサイト

期間を過ぎてしまうと却下処分となって、権利が取れないので注意が必要です。

4.出願審査請求

先ほど触れたように出願審査請求は、発明の具体的な内容が特許権にふさわしいかを特許庁に審査してもらうための、準備手続きです。

この出願審査請求は実際に出願してから3年以内に行う必要があり、3年を経過してしまうとその出願は無効となってしまいます。

急いで権利化をする必要がない場合などは、出願だけして他者に同じ内容の発明を権利化されることを防ぎ、審査請求は後回しにすることも多くあります。

審査請求率は?出願のみでも意味がある?

特許行政年次報告書2022年版によると出願審査請求率は82.4%で、17.6%の発明は出願だけ行われた状態となっています。

このような、出願だけでもする意味は主に2つ。

ひとつは出願された発明は「特許出願中」といった扱いになるので、信頼度が上がることです。商品であればパッケージに記載して消費者の興味を引けるでしょう。

商品ではない場合でも、既に出願された発明は、他者が特許を出願することができません。そのため競合への牽制といった意味や効果も期待できます。

5.実体審査

実体審査では、出願された発明が特許になるかどうかを判断します。この実体審査は、出願審査請求をしたときのみ行われます。

特許の要件と審査基準のポイントについては、こちらの記事で詳しく解説しているのであわせてチェックしてください。

◆特許になる発明は?特許の要件についてもわかりやすく解説します!

実体審査の期間

審査請求をしてから何かしらの通知があるまでの期間は、特許庁によると平均9.3ヶ月とのこと。

この通知は「特許として認めます」と査定を出されることもあれば、「特許には不十分です」と拒絶理由が連絡されることもあります。

拒絶理由が届いた場合は、特許として認めてもらうために反論手続きをするので、権利化までの期間がより長くなります。反論手続きの結果が出る「最終処分までの期間」は平均で14.1ヶ月です。

特許の審査はすぐに結果が来るものではないので、権利化を考える場合、なるべく早く出願するのがおすすめです。

早期審査制度

特許の審査には「早期審査」という制度があります。

これは急いで権利を取得しなければならない出願者を助ける制度で、所定の要件を満たすと早期審査を受けられます。ちなみに追加費用はかかりません。

早期審査になると、何かしらの通知が来るまでの期間は平均3ヶ月以下に短縮されるそうです。

【必要書類】

- 早期審査に関する事情説明書

こちらの書類では早期審査を申請する事情のほか、先行技術文献の開示及び対比説明といった高度な内容が求められます。特許事務所に代理で作成してもらうのが楽でしょう。

拒絶理由通知(拒絶された場合)

拒絶理由通知とは実体審査の結果、出願された発明が特許にならないと判断された場合に送られる書類で、拒絶の理由が書かれています。

拒絶理由通知が来た場合、意見書・手続補正書を提出して拒絶の理由を解消できれば、審査結果を覆せます。

ちなみに拒絶理由通知は複数回送られることもあり、基本的には初回の通知を「最初の拒絶理由通知」、2回目の通知を「最後の拒絶理由通知」と呼びます。

拒絶査定と拒絶査定不服審判

最後の拒絶理由通知に対して意見書・手続補正書を提出しても審査結果が覆らなかった場合、拒絶査定となります。

拒絶査定に対しては拒絶査定不服審判を求めることで権利化を目指せますが、所定の手数料が発生します。

判定を覆す見込みがなければ無駄になってしまうので、まずは弁理士に相談するのが良いでしょう。

6.特許料(特許年金)の納付

審査を経て特許査定となった場合、特許料の納付が必要となります。特許(登録)査定の謄本が送達されてから、30日以内に規定の金額を納めましょう。

特許料を納付した後に、特許権設定登録、特許証発行を経て晴れて権利化となります。

この特許年金は権利の保有年数によって金額が変わり、初回納付時は第1年分から第3年分をまとめて支払わなくてはいけません。

初回納付金額は(4,300円+請求項の数×300円)×3年分なので、12,900円+請求項の数×900円の計算で求められます。

日本と海外の両方で特許を取るときの流れ

海外にも事業を広げる会社などは、事業展開先の国でも特許を取っておく必要があります。

とはいえ弁理士選び→特許出願→審査→権利化という、基本的な流れは日本と外国であまり違わないです。国ごとに多少、独自の制度が導入されていますが、大まかな部分は変わりません。

注意しておくべきなのは、制度の都合上、日本に出願してから1年以内に外国出願する必要がある点。

それ以外に心配となる、提出書類の翻訳などは基本的に弁理士がやってくれます。

ちなみになぜ各国へ特許申請が必要になるかというと、ほとんどの国家では、取得した国でのみ権利を行使できるという属地主義を採用しているためです。

◆PCT出願とパリルートってどう違う?特許の外国出願を徹底解説!

出願から特許取得まで、どれくらいの期間がかかる?

特許の取得までに必要な時間は平均14ヶ月です。早期審査制度を利用すると、審査期間が6ヶ月ほど短くなるので、だいたい8ヶ月で権利化できる計算となります。

そしてこの後、具体的には出願から1年6ヶ月(18ヶ月)すると、出願公開制度というものが適用されます。

特許の公開とは?

出願公開制度とは出願された特許が権利化されるかどうかに関わらず、特許公開公報に出願した書類全てが公開される仕組みです。

この制度の目的は以下の2つです。

- 同じ内容の出願を防ぐ

- 世の中の技術発展に貢献する

ちなみに公開のタイミングが1年6ヶ月なのは、出願内容の公開をきっかけに改良技術が生まれ、出願人の利益が損なわれる、といった事態などを防ぐため。

特許取得にかかる費用

特許出願にかかる費用相場はおおよそ60万円です。出願費用は以下のように、大きく2つに分かれます。

- 特許庁に支払う費用(全員必要)

- 特許事務所に支払う料金(代行依頼するとき必要)

細かい内訳も見ていきましょう。

| 特許庁へ支払う費用 | 特許事務所へ支払う費用(平均) | |

| 出願時 | 14,000円 | 300,237円 |

| 審査請求時 | 138,000円+(請求項の数×4,000円) | – |

| 特許登録時 | 12,900円+(請求項の数×900円) | 118,445円 |

| 小計 | 164,900円~ | 418,682円 |

| 合計 | 581,582円 |

このほか拒絶対応に追加料金が発生したり、特許料の減額制度が使えたりと、特許の費用は少し複雑です。

詳しくは下の記事で解説しているので、出願前にぜひチェックしてください。

参考:平成15年特許事務報酬(弁理士手数料)に関するアンケート結果(日本弁理士会)

自分でも出せる?特許は個人出願はできるのか

「特許は自分でも出せるか」という質問をよく目にしますが、出せるが現実的ではないという回答が正しいでしょう。

弁理士並みに知財に関する知識があり、発明の分野に詳しく、ビジネスにも明るいという人であれば、自分で出願ができると思います。

しかし上記の知識の一つでも欠けていると、特許が取れなかったり、取れても活用できる場面の少ない「弱い特許」になったりします。

ある程度費用はかかりますが、トータルで考えるとやはり、特許の出願はプロに任せるのが一番です!

特許事務所に代行を依頼するときの注意点

特許出願にまつわる業務は、特許事務所(弁理士)へ代行依頼ができます。しかし特許事務所ならどこでも良いと言うわけではありません。

値段だけで決めない

もちろん代行料金の安さは気になるポイントですが、値段だけで特許出願の外注先を決めるのはやめてください。

代行費用が安くないからこそ、値段以外の部分をよく吟味して依頼先を選び、より役に立つ特許の取得を目指しましょう。

相手が発明内容をしっかり理解しているか確認する

特許事務所と相談する際、弁理士の得意分野はもちろん、相手が自分の発明内容をしっかり理解しているかも確認しておいてください。

特許庁に提出する書類を書くのは弁理士です。

つまり自分の発明の革新性をどれだけ弁理士が理解してくれているかによって、書類の質、ひいては特許を取れる可能性や取得した特許の有用性が変わるのです。

サポートする姿勢があるか

特許事務所によっては、出願代行以上のサポートをしてくれることも。

- 出願前から、発明のブラッシュアップをする

- 将来の、特許を活かした知財戦略を見越した提案をする

特許をはじめとする知的財産権は、事業を支えてくれる大切なものです。ぜひ親身にサポートしてくれる弁理士に依頼をして、知財を事業に活かしていきましょう。

特許事務所(弁理士)選びに意外と時間がかかる

発明の内容や企業の状況によりますが、事務所選びには1~3週間かかる企業がほとんどです。(※知財タイムズ調べ)

商品の発売時期やサービスの開始時期に合ったスケジュールで出願が進められる様に、余裕を持って準備をしておきましょう。

特許事務所を探すなら、知財タイムズ!

知財タイムズなら完全無料で、あなたにぴったりの特許事務所を日本全国より探せます。しかも一括見積りができるので、事務所同士の比較も簡単!

提携先も知財のプロフェッショナル、かつビジネスに明るい弁理士だけなので、初めて特許出願をする方でも安心して依頼ができますよ。

あなたの大切な発明を守るパートナーを、是非知財タイムズでお探しください。

完全無料で事務所選びをサポートします

まずはお気軽にお問合せください!

特許出願に関する関連記事

あなたの技術に強い弁理士をご紹介!